|

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

С. АРАНОВИЧ

В конце 2003 года в московском издательстве «Принт Сервис

Групп» вышла в свет книга «Энциклопедия Большой семьи». Ее редактор и

составитель — наш современник, участник Парада Победы на Красной площади,

кавалер ордена Красного Знамени Иосиф Шайкин.

Это огромный творческий труд, который был под силу

только такому историку, журналисту и публицисту, как Иосиф Меерович.

Книга выпущена небольшим тиражом и, как сказано в предисловии, является

частным, уникальным документально-мемуарным изданием. Но, думается, что

она вышла далеко за рамки одной семьи и представляет интерес для широкого

круга читателей. Ведь большая семья еврейского народа и состоит из таких

ячеек, о которой эта книга.

Судьба распорядилась так, что когда книга

готовилась к изданию, ее главный инициатор тяжело заболел и, к сожалению,

мы не можем порадоваться вместе с ним вышедшей книге.

Приводим с некоторыми сокращениями главу

«Демографический анализ большой семьи» из этой книги.

«Большая семья существует более 110 лет — с 1886

года и продолжает развиваться. За этот период последовательно

образовалось шесть поколений, общей численностью 230 человек...

Большинство представителей второго поколения в первые годы советской

власти, порвав с земледельческой судьбой своих родителей, вырвавшись из

замкнутой жизни еврейских земледельческих колоний, мигрировало в большие

города, промышленные и культурные центры: Сумы, Одессу, Харьков, Москву.

Здесь часть из них получили вначале рабочие специальности, учились в

фабрично-заводских училищах, рабфаках, техникумах, поступали в институты.

Высшее образование получили по специальностям: врача — 3, педагога — 2,

инженера — 2 чел. Для третьего, четвертого и пятого поколений высшее

образование стало жизненно необходимым, престижным... Особое влияние на

судьбу большой семьи оказала Великая Отечественная война. Часть мужчин (10

человек) были мобилизованы в Красную Армию, и участвовали в боевых

действиях на разных фронтах. Среди них: летчик-штурман, разведчик,

артиллеристы, прожекторист, военный врач, военный санитар. Двое погибли в

боях. Оставшиеся в живых заслужили правительственные награды — ордена и

медали.

Две семьи (5 человек) остались на оккупированной

нацистами территории и погибли. 10 семей в начале войны эвакуировалось в

восточные районы страны — Поволжье, Урал, Сибирь, где все взрослые члены

семей самоотверженно работали на трудовом фронте — на предприятиях и в

колхозах. Основоположники семьи — Абрам Исаакович и Рахиль Наумовна

Рускол — также всю войну находились в эвакуации в Челябинске. Там Рахиль

Наумовну застал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1945 г.

о присвоении ей почетного звания «Мать-героиня», как матери, вырастившей

более 10 детей. А орден «Мать-героиня» ей вручали позже — в 1947 г. в

Кремле.

Начиная с 1989 г., в период перестройки в стране и

распада Советского Союза, четыре семьи третьего и четвертого поколений

эмигрировали в другие страны. К 2002 г. одна семья живет в США, причем

двое детей уже родились в этой стране. Две семьи живут в Израиле, по

одной — в Канаде и Германии. После распада СССР две семьи живут в

Украине, а остальные — на огромном пространстве России — от

Санкт-Петербурга и Москвы до Дальнего Востока. Так Большая семья,

зародившаяся в еврейской земледельческой колонии Большой Нагартов на

Херсонщине, впитав в себя многочисленных мужей и жен из других семей, к

2002 году оказалась рассеянной по многим странам и городам.

За сто с лишним лет существования большой семьи во

всех ее поколениях, благодаря стремлению к знаниям, упорству в достижении

наиболее высоких целей в своей деятельности, накопился значительный

интеллектуальный потенциал. Гордостью большой семьи являются известные

люди — врачи, юристы, инженеры, педагоги, офицеры, ученые, писатели,

художники, музыканты, программисты, изобретатели, предприниматели...».

http://www.jewukr.org/observer/eo2003/pageshowru.php?id=511

Февраль 2004

Отдельные страницы книги

Семейные узы

представляют собой единственную в своем роде связь, ибо являются самыми

первыми и наиболее фундаментальными среди прочих человеческих связей.

Адин Штейнзальц

Книга является частным уникальным

семейным документально-мемуарным изданием. Изложена история, генеалогия, демография,

биографии с фотографиями Большой семьи, которая была основана благодаря

брачному союзу Абрама Исааковича Рускола и Рахили Наумовны Зябко в 1886

году в еврейской земледельческой колонии Большой Нагартав Херсонского

уезда Херсонской губернии. В их семье дали потомство 12 детей. Семья

разрослась за 114 лет до 230 человек в шести поколениях. К моменту

составления энциклопедии насчитывается живых 180 человек — люди разных

возрастов и профессий, проживающие со своими семьями в России, Украине,

Израиле, Германии, США, Канаде. Большая семья многонациональная,

значительно ассимилирована. Биографии отражают большой спектр характеров,

увлечений и судеб.

Книга

рассчитана не только на современные и будущие поколения Большой семьи, но

и на интересующихся семейной генеалогией, демографией и судьбами людей

минувшего ХХ века.

The Book

is a private unique family documentary and memorial edition. The contents

covers the history, the genealogy, the demography and the biographies

together with the photographs of the Large Family that was founded due to

the conjugal union of Avrham Isaakovich Ruskol and Rakheel Naumovna

Ziabko in 1886 in the Jewish agricultural colony in Bolshoi Naghartav in

Kherson District in Kherson Gubernia (Province). All the 12 children of

their family had the descendants. The family grew to 230 people in 6 generations

for the period of 114 years. The people of different ages and professions

who live with their families in Russia,

Ukraine, Germany, Israel,

USA and Canada,

— are alive now. Their quantity is 180 people by the moment of compiling

the encyclopedia. The Large Family is multinational and assimilated to

the greatest extent. The biographies reflect the large spectrum of

characters, hobbies and interests, and fortunes.

The Book

is written not only for the modern and future generations of the Large

Family but also for those who are interested in the family genealogy,

demography and the fortunes of the people of the bygone century (XXth).

Предисловие

У Вас в руках —

уникальная книга о Большой семье, зародившейся в XIX веке, разросшейся в XX

веке и продолжающей существовать и развиваться в XXI веке нового

тысячелетия. Корни этой семьи простираются в глубь веков.

Книга рассказывает о

родословной семьи, основанной Абрамом Исааковичем Русколом и Рахилью

Наумовной Рускол (Зябко), В ней приведены 220 биографий, свидетельствующих о многообразии

человеческих судеб, о стремлении к образованию и получению современных

профессии, о достижении достойного положения в обществе, о создании

сплава представителей различных

национальностей в семьях, о расселении и миграции, умении выбрать новые и

престижные условия жизни в разных странах.

Создание Большой семьи

происходило в еврейской земледельческой колонии Большой Нагартав

Херсонского уезда Херсонской губернии на юге Украины. Поэтому в книге

описаны история, экономика, быт и нравы в еврейских земледельческих

поселениях, судьбы их обитателей в сложной, часто трагической истории XIX

и XX веков.

К моменту составления

этой книги 41 человека первого, второго и третьего поколений уже не было

в живых. Их биографии описаны потомками по сохранившимся документам и

воспоминаниям. Ревнители истории своих семей, представители третьего и

четвертого поколении Большой семьи вложили душу и интеллектуальный

потенциал, чтобы осветить не только формальные биографические сведения о

каждом, но и его человеческие качества, достоинства, недостатки,

увлечения.

Инициатором создания

книги и спонсором ее издания является Андреи Натанович Раппопорт,

проявивший достойную уважения преданность своим «корням»,

заинтересованность судьбами родных и сохранением навеки имен Большой

семьи, одним из представителей которой он является.

|

|

|

И. М.

Шайкин и Л. Н. Раппопорт обсуждают программу издания книги.

Москва,

март 2001 года

|

При сборе биографий членов семей, которые живут в разных

странах — России, Украине, Израиле, Германии и США, пришлось провести

большую сложную работу. «Штаб кураторов» выполнил огромную работу по

координации, унификации, сбору материала и составлению биографий.

«Кураторы» — Виктор Исаакович Рускол, Юлий Шулимович Рапопорт и Иосиф

Меерович Шайкин — выполняли функции «центров» по руководству и методике

составления биографий, они же были авторами значительного количества

биографических статей. Общие главы книги написал И. М. Шайкин. Он же

осуществлял подготовительную работу по созданию оригинал-макета книги.

Главу IX написал В. И. Рускол.

Авторы своих и других

биографий, спонсор издания и члены Большой семьи надеются, что книгу

будут с интересом читать последующие поколения Большой семьи, друзья,

земляки и родственники, читатели — почитатели генеалогии,

исследователи-демографы и историки.

Глава I

ИСТОРИЧЕСКАЯ

СПРАВКА

До второй половины XVIII

столетия степи юга Украины были мало заселены. После изгнания турецких

завоевателей правительство Екатерины II начало принимать энергичные меры

по заселению Новороссии. как официально стали называть территорию между

Днепром и Днестром к северу от побережья Черного моря. Генералы и

офицеры, участники русско-турецких войн, дворяне, помещики, крупные

чиновники получали огромные земельные угодья, на которые переселяли

крепостных крестьян. Так здесь возникли помещичьи усадьбы, украинские и

русские деревни. Другой мерой по освоению Новороссийского края было

привлечение иностранцев, получивших большие льготы для создания сельскохозяйственных

поселений-колоний (немецких, болгарских, греческих).

Манифест Екатерины II

1762 года звучал так: <0 позволении иностранцам, кроме жидов, выходить

и селиться в России...» Поэтому в XVIII столетии евреи не получили

доступа к созданию сельскохозяйственных поселений в Новороссии.

Строились портовые

города Одесса, Николаев, Херсон. В степях появились «адмиралтейские»

поселки рабочих Николаевских судоверфей, которые занимались личным

сельским хозяйством. Все категории поселенцев получали наделы из так называемых

«казенных земель». Степь ожила...

|

|

|

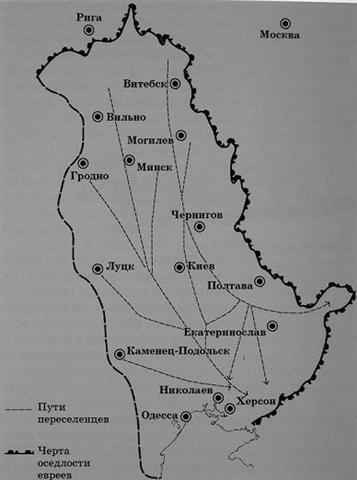

Схема

переселения

|

В 1791 году в

западных и юго-западных губерниях Российской империи Екатерина II

установила «черту оседлости» для евреев. В эту черту входила и

Новороссия. В связи со значительными успехами по ее заселению в начале

XIX столетия она была разделена на отдельные губернии: Херсонскую,

Екатеринославскую. Таврическую и Бессарабскую. В западных и юго-западных

губерниях (Полодия. Волынь. Белоруссия. Прибалтика) даже в черте оседлости

евреям не разрешали

становиться хозяевами земли. В перенаселенных местечках и еврейских

кварталах они занимались мелкой торговлей, ремеслами, извозом. Их

экономическое положение было крайне тяжелым. Из-за притеснений

политического, религиозного и экономического характера евреи вынуждены

были вести замкнутый образ жизни в своих общинах.

Еще до присоединения

этих территорий к России в Польше разрабатывались проекты законов о

привлечении евреев к производительному земледельческому труду.

Правительство Александра I, получившее «в наследство» от Польши 600 тысяч

евреев, продолжило поиски решения этого вопроса. Наконец один из таких

проектов был реализован в виде «Положения для евреев», утвержденного

9декабря 1804 года царем Александром I. «Положение 1804 года» установило,

в числе прочих, класс (сословие) евреев-земледельцев, которым разрешалось

заниматься сельским хозяйством на казенных и купленных у помещиков землях

в черте оседлости. Предусматривалось, что по льготам и пособиям

евреи-земледельцы приравнивались к иностранным колонистам, которые уже

несколько десятилетий осваивали новороссийские степи. Таким образом, был

открыт путь к началу еврейского земледелия в России и, в частности, на

юге Украины.

Обездоленная городская и

местечковая беднота из Белоруссии, Литвы и других западных и юго-западных

окраин Российской империи «волна за волной» переселялась в нераспаханные

степи юга Украины. И каждая «волна» переселенцев представляла собой

«исход» сотен еврейских семейств, переживавших много невзгод и бедствий,

оставлявших по пути могилы близких людей. Люди прибывали на места

поселений в ужасном состоянии, в лохмотьях, изголодавшиеся, больные.

В Херсонской и

Екатеринославской губерниях за 60 лет рядом с украинскими селами,

немецкими и другими колониями было основано 39 еврейских земледельческих

колоний. Бывшие мелкие торговцы, ремесленники, посредники, извозчики,

люди без определенных профессий, преодолевая голод и холод, неурожаи,

нашествия саранчи, жестокие законы правительства и притеснения местных

чиновников, набирались опыта ведения хлебопашества и животноводства,

превращались в настоящих тружеников полей, умеющих и ценящих крестьянский

труд.

В 1866 году

правительство запретило новое поселение в колониях. К этому времени

население колоний достигло 28,5 тысяч человек.

Оснащение новой

сельскохозяйственной техникой, эффективные агрономические приемы

землепользования, старание и упорство значительной части колонистов

позволили многим превратить свои хозяйства

из натуральных в

товарные. Вместе с тем, ограниченность земельных наделов и рост

численности семей обусловили появление слоя малоземельных и безлошадных

колонистов, вынужденных сдавать свои наделы в аренду. В этот период во

всех колониях более 4,5 тысяч хозяйств обрабатывали 60,5 тысяч десятин

земли. Юг Украины стал самым большим районом еврейского земледелия

России.

В период Первой мировой

и гражданской войн отсутствие мужской рабочей силы, мобилизованной в

царскую, а затем в Красную Армию, непомерные военные налоги, реквизиция

зерна и скота, погромы и грабежи, неурожай и голод 1921 года — все это

сильно подорвало колонистские хозяйства. Для их восстановления

потребовалось несколько лет и помощь зарубежных филантропических обществ

(АРА, ДЖОЙНТ). Несмотря на получение дополнительных наделов земли от советской

власти, слой бедняков в колониях оставался значительным. Он стал опорой

деятельности советских и партийных органов по изменению быта и нравов

колонистов, по повышению их политического и культурного уровня.

Разоренные

войнами, голодом и мероприятиями советской власти по ограничению

мелкобуржуазных элементов, массы еврейского населения городов и местечек

Украины и Белоруссии оказались без своей хозяйственной базы и перспектив

на работу. Поэтому советское правительство решило привлечь их к

земледельческому труду. Начиная с 1925 года, переселение в плановом

порядке проводилось на специально отведенные земельные фонды. Помимо

государственных органов, практическими делами по переселению занимались и

общественные организации (американское АГРО-ДЖОЙНТ, советское ОЗЕТ и др.)

на договорных началах. Основное переселение проводилось в течение четырех

лет, но в меньших размерах оно продолжалось до 1938 года. В результате на

юге Украины образовался крупнейший в мире центр еврейского земледелия.

В 1929—1931 годах в еврейских

колониях прошла сплошная коллективизация. Бывшие колонисты стали

колхозниками, коммунарами, изменились условия ведения хозяйства, менялось

сознание людей, их отношение к коллективным формам труда. Но жесткая

политика руководства страны по «выкачиванию зерна любой ценой» подорвала

неокрепшие колхозы и привела к голоду 1932— 1933 годов. В последующие

годы (1934—1941) колхозы окрепли, оснастились новой техникой, стали

многоотраслевыми.

В 1941 году

немецко-фашистские оккупанты полностью истребили еврейское население

колоний. Еврейское земледелие на юге Украины прекратилось и как

социально-экономическое и национальное явление в истории Украины больше

не возобновлялось.

Глава II

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ

СПРАВКА

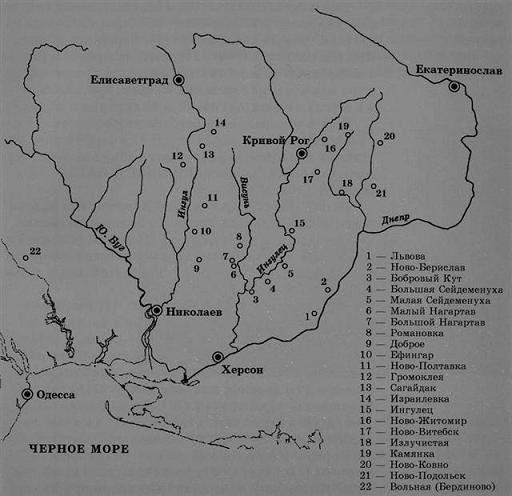

|

|

|

Карта

Юга Украины

|

Юг Украины — это междуречье

нижних течений Днепра, Южного Буга, Ингула, Днестра и Причерноморская

низменность. Рельеф — чередование долин больших рек, малых степных речек

и плоских просторных плато, покрытых плодородными каштановыми и

черноземными почвами. Все реки имеют общее направление течений с севера

на юг в сторону Черного моря. Климат резко континентальный: холодные

малоснежные зимы и знойные лето и осень. Летом восточные ветры, часто

приносящие засухи, из-за чего выгорает урожай на полях. Дожди бывают

редко в виде ливней. В целом край безводный, поэтому все населенные

пункты располагаются в долинах рек, речек и балок, где подпочвенные воды

находятся на небольших глубинах. На плато — колодцы до 60—80 м глубиной.

Растительность на плато — травы дикие и сеяные. Большая часть пахотных

земель располагается на плато. В долинах рек и речек — огороды, сады и

виноградники. В советское время появились обширные оросительные системы

для полива зерновых и технических культур, баштанов, садов и

виноградников.

Всего на Украине в Х1Хи

начале XX столетия было более 90 еврейских земледельческих колоний. Из

них 39 — на юге Украины, в том числе 22 — в Херсонской губернии. Ниже

приводим краткие сведения о некоторых населенных пунктах, с которыми была

связана жизнь Большой семьи.

НАГАРТАВ (на

иврите НАГАР — речка, ТАВ (ТОВ) — хорошая, добрая) — еврейская

земледельческая колония, основанная в 1809 году в Херсонском уезде

Херсонской губернии переселенцами из Витебской, Могилевской и Минской

губерний Белоруссии. Ныне— часть поселка городского типа Березнеговатое,

административного центра Березнеговатского района Николаевской области

(см. главу III).

БЕРЕЗНЕГОВАТОЕ —

поселок городского типа в Березнеговатском районе Николаевской области

Украины. Село Березнеговатое было основано в 80-х годах XVIII столетия; в

20-х годах XIX столетия получило статус посада Российского адмиралтейства

— сельскохозяйственного поселения рабочих Николаевских военно-морских

верфей.

Евреи начали поселяться

в Березнеговатом во второй половине XIX столетия. Это были торговцы и

кустари разных специальностей. Еврейская община Березнеговатого в

1910—1912 годах построила в центре посада большую двухэтажную синагогу,

которую посещали как местные евреи, так и евреи, приезжавшие из других

населенных пунктов на ярмарки и базар.

В 1956 году райцентр

Березнеговатое получил статус поселка городского типа. В его территорию

был включен Нагартавский сельсовет — бывшие еврейские земледельческие

колонии БОЛЬШОЙ НАГАРТАВ и МАЛЫЙ НАГАРТАВ.

НОВОПОЛТАВКА — село в

Новобугском районе Николаевской области Украины; бывшая еврейская

земледельческая колония Ново-Полтавка, основанная в 1841 году в

Херсонском уезде Херсонской губернии еврейскими переселенцами из

прибалтийских и других губерний.

Население: в 1887 г. —

1627 чел., 111 дворов-хозяйств, в том числе 5 хозяйств немцев-колонистов;

в 1897 г. - 2179 чел., из них 90 % - евреи; в 1898-1899 гг. — 242 семьи.

Поля — чернозем, удобно расположены по отношению к колонии, в среднем на

семью — 10,3 десятин; под посевами — 3711 десятин, выращивали пшеницу

(46,4 %), рожь, ячмень (41,9%), овес, просо, картофель; сенокосы—57

десятин; плодовых деревьев— 1273, виноградники. Животноводство: в

среднем на семью лошадей — 3,1; коров — 1,7; кур —14,7. По культуре

ведения сельского хозяйства Ново-Полтавка — одна из лучших колоний в

Херсонской губернии, имелось 3 молитвенных дома с хедерами*, школа.

Грамотных и малограмотных 82 %. Были аптека, баня, Плавок, 2 лесных

склада.

В 1902 г. вблизи

колонии была основана Ново-Полтавская еврейская сельскохозяйственная школа,

в 1922-1929 гг. - техникум, а в 1929-1935 гг. - еврейский

сельскохозяйственный институт.

В 1941 — 1945

гг. на фронтах Великой Отечественной войны сражались 227 жителей, из них

78 погибли, оставшихся в оккупации 860 евреев фашисты расстреляли. На

окраине — Братская могила и памятник погибшим евреям. Еврейское кладбище

полностью разрушено.

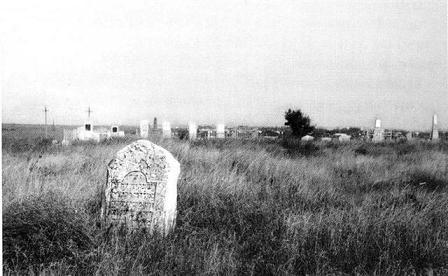

|

|

|

Разрушенное

еврейское кладбище

|

БОЛЬШАЯ СЕЙДЕМЕНУХА —

бывшая еврейская земледельческая колония Сейдеменуха («Сде-Мнуха» на иврите

— «поле отдыха»), основанная в 1807 г. на берегу реки Ингулец в

Херсонском уезде Херсонской губернии переселенцами из Витебской и

Могилевской губерний, ныне поселок городского типа КАЛИНИНСКОЕ в

Великоалександровском районе Херсонской области Украины. Население: в

1810 г. — 127 семей, 713 чел.; в 1837-1839 гг. - 192 семьи, 1336чел.

В 1840—1841 гг. на

окраине колонии поселилась группа новых переселенцев из Витебской

губернии, что привело к разделению Сейдеменухи на Большую Сейдеменуху

(Татарка) и Малую Сейдеменуху (Невель); последняя сохранила свое название

до настоящего времени. В Большой Сейдеменухе население:

в 1859 г. —2131 чел.,

201 двор; в 1887 г. - 1525 чел., 161 хозяйство (двор), в том числе 18

хозяйств немцев-колонистов, подселенных сюда в 1850 г.; в 1897 г. — 1570

чел., из них 82 % - евреи. В 1898-1899 гг. в среднем на семью приходилось

12,9 десятин земли и 12,3 десятин посевов; всего под посевами —2582

десятины, в том числе пшеница (42,3 %), рожь (17,2 %), ячмень (38,7 %),

овес, просо; сенокосы — 69 десятин, плодовых деревьев —591.

Животноводство: в среднем на семью лошадей —2,1; коров — 1,7; кур —36,1.

Имелась синагога и 2

молитвенных дома; хедеры. Грамотных и малограмотных — 73 %. С 1912 г.

народное еврейское 2-классное училище.

В 1918—1921 гг. во время

гражданской войны население колонии подверглось погромам и грабежам. По

переписи населения 1926 г. жителей — 1855 чел., в том числе евреев — 90,5

%.

С 1927 г.

административный центр еврейского национального района; в 1928 г.

переименовано в село Калининдорф — административный центр

Калининдорфского еврейского национального района. По переписи 1939 г.

жителей — 2122, в том числе евреев —78,7%.

В июне 1941 г. проживало

2560 чел., из них с началом войны мобилизованы в действующую армию 407

чел., эвакуировались на восток страны 214 чел. 16 сентября 1941 г. 1875

евреев расстреляны немецко-фашистскими оккупантами и их пособниками из

местных жителей. На фронтах погибли 343 чел., которым в центре поселка

установлен памятник.

|

|

|

Памятник жертвам фашизма

в с. Калининдорф

|

МАЛАЯ СЕЙДЕМЕНУХА - село

в Великоалександровском районе Херсонской области Украины, бывшая

еврейская земледельческая колония Малая Сейдеменуха (Невель), основанная в

1841 г. на берегу реки Ингулец в Херсонском уезде Херсонской губернии

переселенцами из местечка Невель Витебской губернии. Вначале подчинялась

в административном отношении приказу колонии Сейдеменуха, в 1842 г.

отделилась, получив теперешнее название. Население: в 1859 г. — 442 чел.,

35 дворов; в 1897 г. — 520 чел., из них 96,5 %- евреи; в 1898-1899 гг. -

75 семей, у них надельной земли 930 десятин; в среднем на семью десятин

земли — 11,4 и посевов — 11,1; под посевами — 831 десятина, в том числе

пшеница (39,5 %), рожь (20,1 %), ячмень (34,2 %), овес, просо; сенокосы —

19десятин. Животноводство: в среднем на семью лошадей — 2,0; коров — 1,5;

кур — 38,0. Часть земледельцев занималась еще и ремесленным промыслом,

особенно много стекольщиков. Была частная начальная школа местного

земледельца АЛ. Шайкина, хедер. Грамотных и малограмотных 71,3 %. С 40-х

годов XIX ст. существовал молитвенный дом, с начала XX ст. — синагога, с

1912 г. — народное еврейское 2-классное училище.

В 1918—1921 гг. во время

гражданской войны население колонии подверглось погромам и грабежам. В

1924—1925 гг. члены молодежной сионистской организации и более 10 семей

эмигрировали в Палестину. В1927 г. Малая Сейдеменуха была переименована в

с. Штерндорф. В 1929—1941 гг.действовал колхоз.

В июне 1941 г.

население составляло 941 чел., из них с началом войны мобилизованы в

действующую армию 218 чел. (189 чел. погибли на фронтах), эвакуировались

на восток страны 28 чел., а 666 еврейских стариков, женщин и детей,

оставшихся в оккупации, были расстреляны немецко-фашистскими оккупантами

и их пособниками из местных жителей. Еврейское кладбище разрушено,

сохранился лишь надгробный памятник учителя А. Л. Шайкина.

|

|

|

Яков

Шайкин у памятника в с. М. Сейдеменуха. Сентябрь 1971 года

|

В 1944 г. восстановлено

старое название — Малая Сейдеменуха. После войны вернулись и жили 44

еврея. В настоящее время евреев нет. В 1967 г. на братской могиле жертв

фашизма поставлен памятник.

В Малой Сейдеменухе

родился и вырос эмигрировавший в 1925 г. в Палестину Мордухай Питкин —

скульптор, лауреат премии Дизенгофа в Израиле.

ЕФИНГАР — бывшая

еврейская земледельческая колония (на иврите «Живописная река» — Ефингар,

Ефенгар), основанная в 1807 г. в Херсонском уезде Херсонской губернии

евреями-переселенцами из Литвы, ныне село Плющевка в Баштанском районе

Николаевской области. Население: в 1810 г. — 48 семей, 276 чел.; в 1887

г. — 1543 чел., 187 хозяйств (дворов), включая 8 хозяйств

немцев-колонистов; в 1897 г.- 2226 чел. из них 93,8 % — евреи, в 1898—1899

гг. — 267 семей, у них надельной земли 2700 десятин (чернозем); в среднем

на семью десятин земли — 8,8 и посевов — 8,7; посевная площадь — 2318

десятин, в том числе пшеница (46,1 %), рожь, ячмень (41,5 %), рожь, овес,

просо, картофель; сенокосы — 139 десятин, плодовых деревьев — 108.

Животноводство: в среднем на семью лошадей — 1,97; коров — 1,24; кур —

14,2. Благоприятные условия для огородничества и виноградарства, чем

занимались первые поселенцы.

Имелись 2 молитвенных

дома; еврейская общественная начальная школа. Грамотных и малограмотных

83 %. Были баня, постоялый двор, 20 лавок, 2 корчмы; метеостанция.

В 1929 г. население

сельсовета — 2031 чел., три колхоза.

В 1941 г. с началом

войны мужское население призвано в армию; за несколько дней до оккупации

мобилизованы подростки и транспортные средства; оставшиеся жители не были

эвакуированы. Оккупанты и их пособники в сентябре 1941 г. расстреляли 521

еврея, разрушили клуб и все колхозные строения, нанеся ущерб в 4 млн.р.,

уничтожили старое еврейское кладбище.

В настоящее

время в Плющевке евреев нет. В центре села установлен памятник погибшим

от нацистского геноцида.

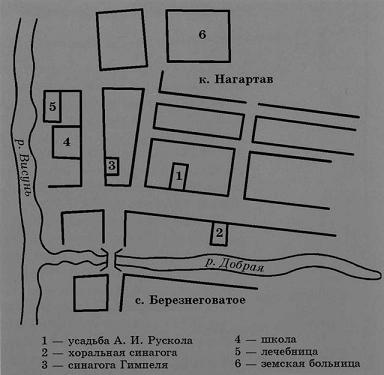

Глава III

КОЛОНИЯ НАГАРТАВ

|

|

|

Памятник жертвам

фашизма в с. Нагартав

|

В 1809 г. переселенцы из

местечек Витебской, Могилевской и Минской губерний поселились в

Херсонском уезде на берегу небольшой степной речушки, притока речки

Висунь. Речушку они назвали Добрая, свое поселение — колонией Нагартав

(от ивритского «речка хорошая, добрая»). По другую сторону от Доброй

располагалось украинско-русское село Березнеговатое. В 1811 г. колония

разделилась на две: Большой Нагартав и Малый Нагартав. Последний

размещался вдоль берега речки Висунь. Через 115 лет, в 1926г., колонии

объединились в единое село Нагартав. Поэтому ниже мы применяем только это

название.

При поселении каждая

семья получила надел в 30 десятин «казенной земли» в наследственное

пользование без права продажи. Колонистам правительство установило ряд

льгот: ссуду на приобретение скота и инвентаря, освобождение от налогов

на 10 лет, освобождение от воинской повинности на 25 лет. Вместе с тем,

был установлен жесткий административный режим попечительства, что привело

к неограниченной власти чиновников и позволило им заниматься

казнокрадством, обманом колонистов в финансовых вопросах и узурпацией

власти.

Пахотные черноземы

находились на степной безводной равнине, часто в 10—15 верстах от

колонии. На каждом усадебном участке с большими задержками строили жилой

дом под соломенной крышей, конюшню для лошадей, сарай, колодец с питьевой

водой, площадку для обработки урожая — гарман (ток). Позже появились сады

и огороды. К концу 1809 г. в Нагартаве поселились 73 семьи (384 чел.).

Хозяйства колонистов

были очень слабо оснащены сельскохозяйственным инвентарем. В 1812 г. на

одно хозяйство в среднем имелось 0,4 плуга, 0,2бороны, 0,9 повозок, 1,7

волов. Из-за падежа скота от болезней

22

и воровства к 1815 г. колонисты лишились 328 голов скота. Не все

поселившиеся в колонии сразу становились земледельцами. В 1825 г. только

100 семей занимались хлебопашеством, остальные 43— кустарным промыслом и

культовыми делами.

В Нагартаве, как и в

других колониях, губернские власти поселили несколько семей

немцев-колонистов, осуществлявших местную власть и помогавших евреям

осваивать земледелие. Непривычные к работе на земле евреи-колонисты с

большим трудом перенимали опыт ведения землепашества. Они засевали свои

поля пшеницей, рожью, ячменем, просом и гречихой. В первые годы колонисты

обеспечивали себя хлебом на 25 %, через 20 лет — на 60 % и только через

40—50 лет — полностью. Несмотря на суровые природные условия степного

края, недостаточную помощь государства, злоупотребления чиновников,

колонисты во втором и третьем поколениях уже были настоящими

земледельцами, почти не отличавшимися по умению вести свое хозяйство от

крестьян соседних сел.

В течение первых 40 лет

численность населения колонии почти не увеличивалась. Несмотря на приток

новых поселенцев в отдельные годы, количество возвращавшихся в родные

местечки и беглецов в города уравновешивало численность населения

колонии. В 1815 г. в колонии проживало 552 чел. (94 семьи), в 1846 г. —

543 чел. (160 семей). Сокращение среднего состава семьи с 5,8 чел. до 3,1

чел. объясняется появлением одиночек и малочисленных семей. В этот период

детская смертность была высокой и семьи «таяли». К 1859 г. картина резко

изменилась: количество семей сократилось (за счет малочисленных) до 138,а

численность всего населения возросла до 1110 чел. Таким образом, средний

состав семьи вырос до 8 чел.

Еще больше этот

демографический «взрыв» происходил в последующие годы, когда среднее

число душ в семье превысило 10 (1887 г. — 122 семьи, 1248 чел.).

Во второй половине XIX

ст. хозяйства колонистов успешно развивались, росло благосостояние. В

1902 г. колонию посетил губернатор Херсонской губернии Левашов.

Колонисты встретили его

хлебом с солью, игрой оркестра и сопровождением эскадрона всадников.

Левашов заявил: «Я вижу еврейское трудовое земледельческое население. Мне

приятно видеть здоровых евреев-землепашцев».

По переписям населения

1897—1899 гг. в Нагартаве проживало 1710 чел., из них земледельцев — 1108

(191 семья), имевших 3300 десятин земли. В среднем на семью было: 8 чел.,

17 десятин земли, 5 лошадей, 1,9 коров, 15 кур. Пшеницей засевали 50%

посевной площади. Следует отметить возрастание дифференциации хозяйств

колонистов от зажиточных до бедных, однако преобладали середняцкие

хозяйства.

В колонии Нагартав, как

и в остальных колониях, сохранились местечковые религиозные традиции,

трансформировавшиеся в новых условиях в своеобразные формы психологии,

нравов и быта земледельческой семьи. С момента основания в колонии

действовали молитвенные дома, в которых службу правили приглашенные

раввины. Колонисты уделяли большое внимание обучению грамоте своих детей.

В нескольких хедерах меламеды( Меламед — учитель в начальной религиозной

школе {иврит)) учили детей по системе еврейского традиционного обучения.

В колонии основным языком был еврейский (идиш). Религиозные традиции

отрицательно сказывались на ведении сельскохозяйственных работ. Так,

некоторые колонисты выезжали на полевые работы на свои земельные участки

не на рассвете, как этого требовали природные условия для обеспечения

гарантированных урожаев, а лишь после утренней молитвы, когда солнце уже

поднималось высоко и земля высыхала. Колонисты соблюдали субботы и

праздники, не выполняя в эти дни даже крайне необходимые работы. В эти

дни для доения коров они приглашали крестьян из Березнеговатого. В

дореволюционный период колонисты носили традиционную еврейскую одежду,

что колоритно отличало их от остального населения на базарах и ярмарках,

проводившихся в Березнеговатом. Женщины устранялись от полевых работ,

занимаясь только домашним хозяйством и уходом за детьми, они одевались

наряднее, чем крестьянки из соседних сел. Все это было остатком былой

жизни в местечках, и колония во многих отношениях по своему быту и нравам

оставалась «еврейским местечком».

|

|

|

школа

|

В 1840—1846 гг. в

Нагартаве действовала государственная начальная общеобразовательная школа

с русским и еврейским языками обучения, организатором и директором

которой был известный реформатор еврейской традиции, учитель из Польши

Гезионовский. Школа была открыта 18 мая 1840 г., вначале в ней числилось

18 детей в возрасте от 9 до 15лет. Однако колонисты не проявляли желания

отдавать своих детей на воспитание «выкресту» в школу с необычной для

евреев программой обучения. В 1846 г. начальство констатировало, что

школа принесла очень мало пользы, и закрыло ее.

В 1847 г. Нагартав стал

«маленькой столицей» — административным центром еврейских колоний. Здесь

разместилась контора «Попечительства по делам еврейских поселений

Херсонской губернии». Попечитель— царский чиновник, представитель

Министерства государственных имуществ России, имел большие административные

и, частично, судебные функции, распоряжался финансами, которые

правительство выделяло на нужды колоний.

Мирские собрания

одиннадцати колоний 1-го и 2-го округов еврейских колоний Херсонской

губернии в 1849—1850 гг. постановили построить свою лечебницу в

Нагартаве. В 1850 г. при содействии Попечительства была основана

«Нагартавская окружная лечебница» на 24 койки в специально сооруженном

здании сельского типа на берегу р. Висунь на южной окраине колонии. Это

была первая сельская стационарная лечебница в Херсонской губернии. В

лечебнице соблюдались правила еврейской традиции (кошерное питание,

благословления до и после еды и др.). Больных лечил врач с высшим

медицинским образованием и опытные фельдшера. Амбулаторное и стационарное

лечение резко сократили смертность колонистов. Чисто еврейской лечебница

просуществовала 24 года.

В 1874 г. Нагартавская

окружная лечебница перешла в ведение земской управы Херсонского уезда, но

половина мест осталась за евреями-колонистами с сохранением для них

еврейских традиций. Отныне она стала называться «Нагартавская земская

больница». В 1883 г. здание больницы было капитально перестроено и

расширено, обустроен двор с садом и хозяйственными службами. В больнице

помещалось 40 коек в зимнее время и 55 — в летнее.

В 1869 г. в Нагартаве

открылась Центральная земская аптека Херсонского уезда, на обустройство

которой земство истратило 1,5 тыс. рублей. Аптека снабжала медикаментами

врачей и волостных фельдшеров для бесплатной раздачи больным. С 1876 г.

лекарства стали выдаваться со скидкой на 30—40 % их цены.

|

|

|

Нагартавская

лечебница 1850г.

|

С 1872 г., наряду с

лечебницей, функционировал Нагартавский медицинский участок,

обслуживавший три волости с 62 населенными пунктами, в которых проживало

свыше 25 тыс. человек.

В 1898—1899 гг. на

западной окраине Нагартава построили новые, более современные по тем

временам корпуса Нагартавской земской больницы.

В 1922—1941 гг. она

называлась Нагартавская народная больница, а с 1941 г. и поныне —

Березнеговатская районная больница. Следует отметить, что врачами

Нагартавской лечебницы и Нагартавского медицинского участка в первые годы

работали, в основном, евреи: Г. Ползик, М. Финкель, И. Блонский,

Гацфельд, Смильчевич и другие.

Тяжелый труд

земледельцев, религиозные ограничения в приеме пищи и эпидемии

безвременно уносили в могилу множество колонистов. Врачи и фельдшера

самоотверженно работали в больнице и посещали больных по вызову на дому.

Так, пользующийся авторитетом в колонии фельдшер Арон Гланц

|

|

|

План Нагартава

|

имел свой выезд — легкую

четырехколесную повозку. В нее он запрягал карликовую лошадку, которую

местные шутники прозвали Буцефалом. Опытный практик, он всех колонистов

знал по имени и разговаривал с больными только по-еврейски. Хорошо зная

состояние здоровья колонистов, он всегда с юмором подбадривал больных. На

них благотворно влияли его присутствие и оптимизм. К сожалению, в 1919 г.

в возрасте 60 лет он был ограблен и убит бандитами.

В 1909 г. минуло 100 лет

со дня основания колонии и можно было с полной уверенностью

констатировать, что «эксперимент» с привлечением местечковых евреев к

земледельческому труду на примере колонии Нагартав удался.

Колония Нагартав жила

своей специфической жизнью: основа —успешное хозяйствование на земле и

соблюдение еврейских традиций в быту и нравах. В колонии действовали

синагога, три молитвенных дома и несколько хедеров. Одновременно

утверждались новые веяния в сфере народного образования. Вместо небольшой

общественной начальной еврейской школы в 1902 г. построили просторную

общеобразовательную двухклассную школу.

В 1895 г. произошел

погром, устроенный соседями-антисемитами из Березнеговатого. Затем

последовали погромы 1905-1907 и 1919-1921 гг. Невзгоды Первой мировой и гражданской

войн, голод и эпидемии этого периода подорвали экономику колонистских

хозяйств. В 1923 г. свыше 100 семей не имели своего скота.

В 1922—1925 гг.

индивидуальные хозяйства колонистов, за небольшим исключением,

восстановили поголовье скота, приобрели сельскохозяйственный инвентарь и

стали выращивать стабильные урожаи зерновых и технических культур. В этом

большую помощь им оказала американская благотворительная организация

АГРО-ДЖОЙНТ. Появились артели и товарищества по совместной обработке

земли. На этом фоне хозяйственных успехов происходили большие изменения в

сфере идеологии, быта и нравов. В национализированные синагоги приходило

все меньше прихожан, особенно молодежи. Сельсовет как орган советской

власти на месте, комитет бедняков (комнезам), партийная и комсомольская

ячейки оказывали все большее влияние на общественно-политическую жизнь

колонии.

В 1927 г. помещение

одной из синагог перестроили под Народный дом (клуб), ставший очагом

новых, советских форм воспитания детей и перевоспитания взрослых в

коммунистическом духе. Четырехклассная еврейская школа давала детям общее

образование и воспитание в том же духе. Активно действовали пионерская,

женская и другие общественные организации. В 1927 г. комсомольцы

организовали сельскохозяйственную коммуну «КИМ». Нагартавский сельсовет

получил статус «национального еврейского».

В 1929 г. в Нагартаве

была проведена сплошная коллективизация. Бывшие колонисты стали

колхозниками, коммунарами. Нагартав потерял черты колонии как в социально-экономическом,

так и в нравственно-бытовом отношении.

Многие уроженцы

Нагартава стали известными деятелями в Москве, Одессе, Николаеве и других

городах. Вот некоторые из них: первый врач из колонистов Ицхак Рускол,

лауреат Государственной премии СССР химик-технолог Лев Кальман,

профессора — доктора наук юрист Александр (Шабсе) Рускол и

кораблестроитель Алтер Рускол, ученые — математик Эля-Дувид Рускол и

историк Татьяна Хаит, участник гражданской войны комиссар полка Шабсе

Зябко, участники Великой Отечественной войны —полковники Семен Рускол и

Абрам Авенбург, подполковник медицинской службы Ицхак Рускол.

В трагические дни

сентября 1941 г. не успевшее либо не сумевшее эвакуироваться еврейское

население Нагартава в количестве 865 человек было расстреляно немецкими

извергами и их пособниками. И лишь старое разрушенное еврейское кладбище

и братская могила с памятником невинно погибшим от рук нацистов

напоминают о бывшем Нагартаве.

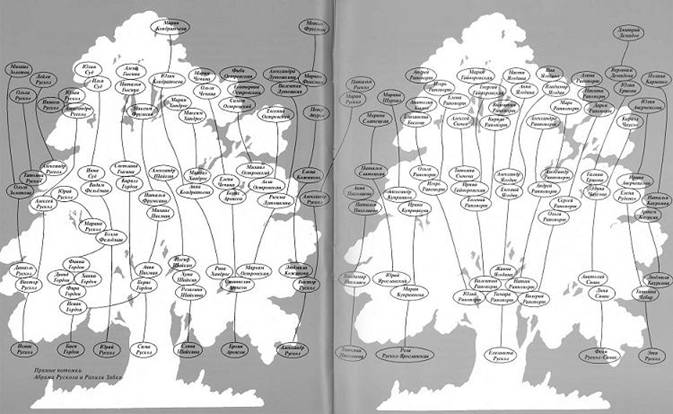

Общее древо семьи

увеличить

Древо родственных нашей

семей

увеличить

Глава IV

РОДОСЛОВНАЯ БОЛЬШОЙ

СЕМЬИ

Наиболее ранние сведения

о родословии Большой семьи почерпнуты из архивных документов, хранящихся

в Государственном архиве Днепропетровской области Украины (фонд № 134

Екатеринославской конторы иностранных поселенцев за 1781 — 1857 гг.). Эти

документы, подчас отрывочного характера, позволили проследить генеалогию

Большой семьи во второй половине XVIII ст. и первой четверти XIX ст.

Первые сведения о еврейских земледельческих колониях относятся к 1807 г.

Фамилии колонистов имеются лишь в нескольких документах.

О предках семьи

Русколов. В «Ведомости о выдаче семян и денег по Большому Нагартаву за

1812 г.» (арх. № 336) под № 11 записано:

«Рускола

жена Лiя, выдано пшеницы 1 пуд, денег 1руб. 20коп.».

В «Ведомости о посевах и

урожае» за 1815 г. (арх. № 434) под № 11 значится «Шефтель Рушкаль». Более полные сведения приведены в переписи

населения 1816 г. «Ревизская сказка о наличии колонистов мужскаго и

женскаго пола в Еврейской колонии Большой Нагартав». Пункт 12:

Зеликъ

Нухиничъ рушкилъ, 40 лет, помер 1814 г.

Зелики

Ицконичи рушкими шу.

Синъ

Шептель Ароновисч рушкилъ, 23 года.

Шепхтелъ

рушкила сын Арон новорожденный, 1 год.

Шептеля

рушкими жены Эстер, 23 года.

О предках семьи Зябко в

переписи за 1816 г. указано в п. 49:

Мордыха

Енитленинъ Зябко, 44 года,

сын

Гирш 16 лет.

при

нем моншин Ногинаемови Милинский, 27лет,

сын Иосель новорожденный, 1 год*.

Мойши

Милинского жена Рея, 25 лет,

дочь Шейна, З года.

В «Списках колонистов»

за 1825 г. (арх. № 782) по Большому Нагартаву среди других числятся: под

№3 — Гершка Зябко, под № 41 — Шефтель Рушка.

Мы специально

воспроизводим точное написание фамилий и имен, чтобы показать, как писари

того времени искажали их по малограмотности и непониманию еврейского

произношения, либо из-за пренебрежительного отношения к евреям.

Перепись населения

«Ревизские сказки о евреях земледельцах Херсонской губернии за 1858 г.»

(Государственный архив Херсонской области, фонд № 22, опись 1, арх. № 95)

дает представление о дальнейших изменениях в составе семьи Рускол и Зябко

по состоянию на середину XIX ст. и позволяет уточнить некоторые прежние

данные. Кроме того, в ней имеются сведения о семьях второго поколения

Большой семьи: Гордонах, Шайкиных, Аронсонах, а также ближайших

родственных семьях — Славиных и Рукманов.

В п. 10 по Большому

Нагартаву перечисляются:

Арон

Шефтелев Рускол, умер в 1854 году.

Арона

Рускола первый сын Мордух, 22 года,

его

сын Арон, новорожденный, 1/2 года.

Арона

второй сын Ицко, умер в 1855 году.

Арона

брат Ицко Шефтелевич Рускол, 37 лет,

его

сын Монос, 15 лет.

Арона

Рускола жена Доба Мойскаева, 41 год,

его

дочь Ривка, 6 лет.

Мордуха

Рускола жена Крейна Лейбова, 20 лет.

Ицка

Рускола жена Эстер Носонова, 30 лет,

его

дочь Сора, 1 год.

При переселении

в колонии некоторые малочисленные семьи объединялись в одно хозяйство для

более эффективного ведения земледелия.

В п. 35 по Большому

Нагартаву значатся:

Янкель

Гершков Зябко, 37 лет.

Его

сыновья: Нохим, 12 лет, Лейвик, новорожденный, 1 год.

Янкеля

Зябкина приемный Ицка Мовшович Милинский, 39 лет, его сын Арiя, 20 лет.

Янкеля

Зябкина жена Бася Нохимовна, 32 года,

его

дочь Перл, 6 лет.

Ицка

Милинского жена Гинда Абрамов, 38 лет,

его

дочь Шейна, 9 лет.

По документам

основателей Большой семьи их даты рождения: Рускол Абрам Исаакович

(Ицкович) — 1863 г., Рускол (Зябко) Рахиль Наумовна (Нохимовна)- 1869 г.

Анализ приведенных

данных и пересчет возраста на год рождения позволяют сделать следующие выводы

и построить генеалогическое дерево предков Большой семьи.

1. Установившиеся

фамилии предков: по мужской линии — Рускол, по женской линии — Зябко.

2. Предки, жившие в

Белоруссии, недожившие до переселения в Большой Нагартав: Рускол

Нухим-Ицко (-1760 - до 1809) и Зябко Енитлен (-1750-до 1809).

3. В 1809 г.

переселились из Белоруссии в Большой Нагартав: Рускол Зелик-Арон

(1774—1814) с семьей, в том числе с 16-летним сыном Шефтелем (1793 - до

1850) и Зябко Мордых (1772 - до 1850) с семьей, в том числе с 9-летним

сыном Гиршем (1800 - до 1850).

4. Прямыми предками

основателей Большой семьи являются по мужской линии Русколы: Нухим-Ицко,

Зелик-Арон, Шефтель, Ицко (Ицхак, Исаак); по женской линии Зябко:

Енитлен, Мордых, Гирш (Герш), Янкль, Нохим (Нухим).

5) У сына Зелика-Арона

Рускола — Шефтеля Рускола сыновья Арон (1815—1854) и Ицко (Исаак) (1821 —

1871) дали две параллельные ветви Русколов

в Нагартаве. Потомки

этих двух ветвей в XX ст. уже не считали себя родственниками, так как не

знали, что происходят от одного «корня». Биографии шести поколений

потомков Исаака Рускола, составивших Большую семью, приведены в главе VII

настоящей книги; две биографии родственников — потомков Арона Рускола в

пятом поколении приведены в главе VIII.

В 1886 г. брачный союз

Абрама Исааковича Рускола (1863—1946) и Рахили Наумовны Зябко (1869—

1952) положил начало Большой семье (первое поколение). Их многодетная

семья (второе поколение) состояла из 14-ти детей: трех сыновей и

одиннадцати дочерей. В течение более ста лет выросло 6 поколений Большой

семьи общей численностью 230 человек.

Глава V

Демографический

анализ Большой семьи

Большая семья существует

более 110 лет - с 1886 года и продолжает развиваться. За этот период

последовательно образовалось VI поколений, общей численностью 230

человек.

Из приведенных в таблице

1 данных следует:

1) численность каждого

последующего поколения неуклонно возрастала; в V поколении формирование

семей еще продолжается, так как оно не достигло возрастного предела для

создания семей и деторождения;

2) соотношение мужчин и

женщин во II поколении до бракосочетания в пользу женщин вызвано тем, что

в первом поколении родилось 11 девочек и только 3 мальчика; с созданием

12-ти семей II поколения оно выровнялось за счет мужей; во II и III

поколениях рождалось примерно одинаковое количество мальчиков и девочек;

в семьях IV поколения снова преобладало рождение девочек;

3) возрастание

численности каждого поколения приводило к увеличению количества

создаваемых семей (от 12 до 22 и 36).

Таблица 1. Сведения о

численности Большой семьи по состоянию на 1 января 2002 г.

|

Поколение

|

Прямые потомки

|

Количество семей

|

Общая численность

|

|

мужчины

|

женщины

|

всего

|

мужчин

|

женщин

|

всего

|

|

I

|

1

|

1

|

2

|

1

|

1

|

1

|

2

|

|

II

|

3

|

11

|

14

|

12

|

12

|

12

|

24

|

|

III

|

16

|

15

|

31

|

22

|

26

|

30

|

56

|

|

IV

|

19

|

23

|

42

|

36

|

41

|

46

|

87

|

|

V

|

22

|

34

|

56

|

7

|

24

|

34

|

58

|

|

VI

|

2

|

1

|

3

|

—

|

1

|

2

|

3

|

|

|

|

|

|

|

|

123

|

230

|

Как видно из таблицы 2:

1) численность детей в каждой

семье из поколения в поколение сокращалась;

2) ни в одном поколении

уже не было такой многодетной семьи, как в первом;

3) начиная с III

поколения, самые большие семьи имели по 3 ребенка;

4) в IV

поколении преобладают семьи с одним ребенком.

Таблица 2, Количество

семей по числу детей

|

Поколение

|

Детей в одной семье

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

14

|

|

I

II

|

2

|

6

|

2

|

—

|

1

|

1

|

1

|

|

III

|

4

|

14

|

4

|

—

|

—

|

—

|

—

|

|

IV

|

18

|

13

|

5

|

—

|

—

|

—

|

—

|

|

V

|

7

|

|

|

|

|

|

|

Данные таблицы 3

иллюстрируют динамику продолжительности жизни в Большой семье, а именно:

1) старшие I и II

поколения ушли из жизни естественным путем, за исключением четырех

человек, погибших в 1941—1942 гг. на фронте или на оккупированной территории;

|

Поколение

|

ушло из жизни

в возрасте

|

Погибли в

1941-1945 гг.

|

Живы

|

|

до 60

|

60-70

|

70-80

|

св. 80

|

всего

|

|

I

|

—

|

—

|

—

|

2

|

2

|

100 %

|

—

|

—

|

|

II

|

5

|

2

|

9

|

8

|

24

|

100%

|

4

|

—

|

|

III

|

9

|

3

|

3

|

—

|

15

|

27 %

|

4

|

39

|

|

IV

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

83

|

|

V

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

55

|

|

VI

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

—

|

3

|

|

Итого

|

14

|

5

|

12

|

10

|

41

|

17 %

|

|

180

|

2) III поколение уже потеряло

около одной трети своего состава, в том числе четверо погибли в 1941—

1942 гг.;

3) первые три поколения

— в основном долгожители: основоположники Большой семьи прожили по 83

года, 17 человек II поколения — более 70 лет;

4) значительный процент

— 80% — ныне здравствующих членов Большой семьи за более чем 110-летний

период ее существования свидетельствует об устойчивой жизнеспособности и

исторической перспективе развития семьи.

Большинство

представителей II поколения впервые годы советской власти, порвав с

земледельческой судьбой своих родителей, вырвавшись из замкнутой жизни

еврейских земледельческих колоний, мигрировало в большие города,

промышленные и культурные центры: Одессу, Харьков, Сумы, Москву. Здесь

часть из них получили вначале рабочие специальности, учились в

фабрично-заводских училищах, рабфаках, техникумах, поступали в

институты. Высшее образование получили по специальностям: врача — 3 чел.,

агронома — 2, юриста — 3, педагога —2, инженера —2 чел. Для III, IV и V

поколений высшее образование стало жизненно необходимым, престижным.

Таблица 4, Сведения о

количестве получивших специальное образование

|

Образование

|

Поколение

|

|

III

|

IV

|

V

|

|

Студенты

|

—

|

—

|

8

|

|

Среднее специальное образование

|

5

|

3

|

2

|

|

Высшее образование

|

37

|

48

|

17

|

|

в т.ч. по

специальностям:

|

|

|

|

|

врач

|

4

|

2

|

—

|

|

педагог

|

5

|

11

|

2

|

|

экономист

|

2

|

5

|

2

|

|

программист

|

—

|

5

|

4

|

|

инженер

|

12

|

15

|

2

|

|

военный инженер

|

5

|

1

|

—

|

|

работник культуры

|

1

|

3

|

—

|

|

филолог, литератор

|

6

|

2

|

1

|

|

менеджер

|

—

|

2

|

3

|

|

прочие

|

2

|

2

|

3

|

|

|

|

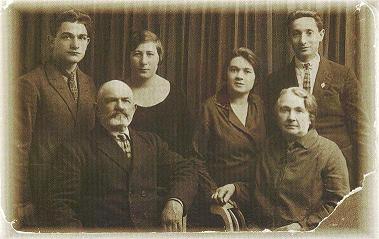

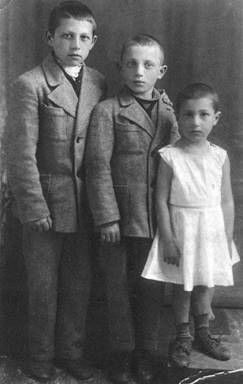

Основатели

Большой семьи Абрам и Рахиль Русколы с сыном Исааком, его женой Полиной

и внуком Даниэлем. 1924 год

|

Национальный состав. Большая

семья зародилась как еврейская. Затем ее национальный состав подвергся

большим изменениям. В 20-х годах XX ст., после бурных революционных

преобразований 1917— 1920гг., для евреев, как и для других

национальностей, открылись возможности для устройства в больших городах.

Переселившись в них, Большая семья попала в многонациональную среду. Во

II поколении появились две смешанные по национальному составу семьи. В

III поколении число таких семей возросло до15, что было связано с учебой

в вузах и службой в Вооруженных силах после Великой Отечественной войны,

отсутствием компактного проживания евреев, усиленной антисемитской

идеологизацией советского общества в 40—50-х годах. В IV поколении лишь 5

семей сохранились как еврейские. V поколение на 90% является

ассимилированным.

Идеологические условия,

в которых происходило становление II, III и IV поколений, влияли на

общественно-политическую ориентированность членов Большой семьи. Так,

пионерами и комсомольцами были практически все, членами коммунистической

партии стало 135 человек (60 %). Большинство комсомольцев и членов партии

из состава Большой семьи были активистами — членами и секретарями

комсомольских и партийных бюро по месту учебы и работы. Даже политические

репрессии 1934—1938гг., когда были исключены из партии 3 человека II

поколения, не повлияли на неизменную преданность Большой семьи

коммунистической партии и советскому правительству в течение долгих лет.

Огромное влияние на

судьбу Большой семьи оказала Великая Отечественная война. Часть мужчин

(10 человек) были мобилизованы в Красную Армию и участвовали в боевых

действиях на разных фронтах. Среди них: летчик-штурман, разведчик,

артиллеристы, прожекторист, военный врач, военный санитар. Двое погибли в

боях. Оставшиеся в живых заслужили правительственные награды — ордена и

медали.

Две семьи (5 чел.)

остались на оккупированной нацистами территории и погибли. 10 семей II

поколения в начале войны эвакуировались в восточные районы страны —

Поволжье, Урал, Сибирь, где все взрослые члены семей самоотверженно

работали на трудовом фронте — на предприятиях и в колхозах.

Основоположники семьи Абрам Исаакович и Рахиль Наумовна Рускол также всю

войну находились в эвакуации в Челябинске. Там Рахиль Наумовну застал

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1945 г. о присвоении ей

почетного звания «Мать-героиня» как матери, вырастившей более 10 детей. А

орден «Мать-героиня» ей вручили позже — в 1947 г.

Глава VI

ИМЕНА В БОЛЬШОЙ

СЕМЬЕ

Имя — это то,

что сопровождает человека всю его жизнь и остается за ним после смерти

Имя, отчество и

фамилия — юридически зафиксированные слова и понятия, с помощью которых

осуществляется индивидуализация личности. Во всех поколениях Большой

семьи они четко обозначены.

Фамилии.

У восточноевропейских

евреев фамилии появились в XVIII веке. До этого еврея здесь называли по

его имени с добавлением имени отца или матери. Часто употреблялись

профессиональные, уличные и другие клички. При введении фамилий

применялись различные исходные факторы. Одни фамилии образовывались по

имени отца или матери с добавлением суффиксов (немецких, польских,

русских), то есть путем патронимических конструкций (например Авербух, Ниссенбаум, Хайкин, Аронсон),

другие — от профессии, места жительства (топонимические), внешнего

вида, клички и других (например, Шустер,

Бродский, Лысый, Гельман, Гарцман), третьи получали славянские

фамилии (Артеменко, Бороденко,

Редъко). И только две фамилии пришли из средневековья: Рускол и Рапопорт.

Фамилия I поколения

РУСКОЛ необычна среди еврейских, славянских, германских и восточных

фамилий. В ней звучат ивритские слова, причем, вероятно, первоначально

она произносилась как Рошкол или

Рашкол. На иврите рош — голова, рашон — первый, кол —

весъ ,всё,голос По версии известного еврейского ученого-фольклориста

Дов-Ной (Израиль), Рош-кол — кличка

человека в средневековой Испании, который все умел, все мог делать или

имел громкий голос. Вероятно, предки Большой семьи в течение многих

столетий носили такую кличку, которая затем превратилась в несколько

русифицированную фамилию Рускол. В

приведенных в главе IV «Родословная Большой семьи» документах значатся

варианты фамилии: Рускол, Рушкал,

Рушкил.

Фамилии II поколения.

Из 12 семей этого

поколения три сохранили фамилию Рускол, так как их главами являлись

сыновья Исаак, Шапсе (Александр), Юда (Юрий). Остальные семьи получили

фамилии мужчин, женившихся на дочерях (Гордон, Шайкин, Аронсон,

Николаев, Ярославский, Рапопорт, Сивак, Гарбуз). Следует отметить,

что некоторые дочери, выйдя замуж, не приняли фамилии своих мужей, а

остались на девичьей фамилии Рускол Роза, Лея (Елизавета),

Феня, Этя, Сима.

Приводим краткие

сведения о происхождении фамилий II поколения.

РАПОПОРТ. Имеются

несколько версий. По одной версии она составилась из фамилий Рапа(Раппе

га-Коген) и Портопослъ заключения брачного союза между двумя их

представителями. По другой версии она происходит из словосоединений «Ребе

д'Апорто», то есть основателем рода был ребе Мешуллам Куси Рапа

га-Коген Цедек, живший в Рейнской провинции средневековой

Германии в 1450-х годах. Фамилия Рапопорт(Раппопорт,Рапапорт) дала

много выдающихся раввинов, ученых, писателей, общественных деятелей. В

настоящее время это широко распространенная фамилия во многих странах.

ГОРДОН. Фамилия

топонимического происхождения; звучание -видоизмененное от названия

белорусского города Гродно. Распространена среди евреев многих стран.

ШАЙКИН. Фамилия

патронимического происхождения от древнееврейского имени Шай—

подарок — и русского суффикса -кин. Вероятен и

другой вариант: сын Шаи — по-еврейски Шайкинд

— с последующим исчезновением буквы д.

АРОНСОН. Фамилия

патронимического происхождения. В ней соединены древнееврейское имя

Арон и немецкий суффикс - зон—сын, измененный на сон.

Фамилии типа Мовшезон, Аронсон характерны для

выходцев из Северной Германии и Прибалтики.

НИКОЛАЕВ — относящийся к

русской семье Николаевых

ЯРОСЛАВСКИЙ. Фамилия

топонимического происхождения. Житель или выходец одного из населенных

пунктов Украины (Ярославец, Ярослав, Ярославка) либо

российского города Ярославль.

СИВАК. Фамилия

патронимического происхождения. Вероятно, происходит от внешнего вида

первого носителя клички сивый (по-украински сивий,

на идиш сивер), затем превратившейся в

фамилию.

ГАРБУЗ. По-видимому,

первоначально — кличка от гарбуз, украинского

названия огородного семечкового съедобного плода; по-русски — тыква. В

обоих случаях в названии плода имеется тюркское звучание.

Фамилии III поколения.

Всего их 18, в том числе

8 сохранились от родителей II поколения (Рускол, Гордон, Шайкин,

Аронсон, Ярославский, Рапопорт, Николаев, Сивак). 9 новых фамилий

принадлежат мужчинам, женившимся на женщинах III поколения (Хандрос,

Островский, Кожинов, Куприянов, Ягодин, Фельдман, Чубар, Кауркин,

Пикман). Одна фамилия — Раппопорт— образовалась

искусственно из-за неправильного оформления паспорта, в результате чего Натан

Рапопорт стал Раппопортом

Фамилии IV поколения .

Всего их 38, в том числе

14 сохранились от родителей III поколения (Рускол, Шайкин, Островский,

Аронсон, Кожинова, Куприянов, Рапопорт, Раппопорт, Ягодин, Фельдман,

Чубар, Кауркин, Гордон, Никман), 20 принадлежат мужчинам,

женившимся на женщинах IV поколения (Золотое, Блювштейн, Кондратьев,

Чечин, Лутошкин, Цукерман, Слатецкий, Гайворонский, Былое, Вдовин, Сычев,

Аверченков, Руденко, Карпенко, Чаусов, Ершов, Сущенко, Суд, Гысин,

Фрумкин). Остались на своих девичьих фамилиях 4 (Гурбенко, Клименко, Вергунова,

Вакарчук).

Фамилии V поколения.

Всего их 19, в том числе

15 сохранились от родителей IV поколения (Золотое, Рускол, Гурбенко,

Кондратьева, Чечин, Островский, Слатецкий, Карпенко, Аверченков, Ершов,

Чаусов, Сущенко, Суд, Фрумкин, Гысин). 4 новых фамилии

принадлежат мужчинам, женившимся на женщинах V поколения (Томский,

Фуксман, Шурхал, Демидов).

Фамилии VI поколения.

По состоянию на 2002 год

в этом поколении имеются всего три несовершеннолетних: Мария Кондратьева,

Метью Фуксман и Дмитрий Демидов.

Из приведенных выше

данных видно, что количество фамилий от II до IV поколения возросло с 12

до 38, что соответствует росту численности в каждом поколении. Что же

касается V поколения, то оно перспективно, так как в нем имеются не менее

20 девочек и девушек, которые, вероятно, выйдя замуж, получат новые

фамилии.

Имена.

Имена личные в Большой семье представлены большим

разнообразием по происхождению, звучанию и смысловой нагрузке. По

происхождению это древнееврейские (ивритские) и славянские,

русифицированные древнегреческие, латинские, германские, а также

современные, искусственно созданные конструированием известных имен и

фамилий.

В I поколении имена —

традиционно еврейские, библейского происхождения.

АБРАМ (Аврам) —

по-вавилонски Лва-раму — отец

высший, бог Луны,Лвраам — на иврите по Библии — отец множества народов, первый праотец еврейского народа.

РАХИЛЬ — от РАХЭЛ — на

иврите овца, имя любимой жены

праотца Иакова.

Во II поколении числятся

26 имен, из них 14 — детей Абрама и Рахили и 12 — их мужей и жен. Все они

получили имена в дореволюционное время, когда регистрацию их рождения

производили раввины в синагогах в «Метрических книгах для записи

родившихся, бракосочетающихся, разводимых и умерших». Естественно, имена

давались по еврейской традиции. Так, старшему сыну в семье присваивали

имя его деда по отцу или матери. Поэтому старший сын в Большой семье

получил имя Исаак.

ИСААК (Ицхак) на иврите йицхак — будет смеяться или смеющийся,

сын библейского Авраама, второй праотец еврейского народа.

АЛЕКСАНДР — на

древнегреческом защитник людей, у

евреев имя появилось во времена покорения Иудеи Александром Македонским;

в быту применялось сокращенное имя ШАПСЕ.

ИЕГУДА — на иврте будет восхвалять Бога, один

из сыновей праотца Иакова; в быту применялось сокращенное ЮДА, в

советское время ЮРИЙ.

ТАНЯ, бытовое имя от

ТОЙБЛ — на идиш голубка; в советское

время перешло в ТАТЬЯНА — от латинского устроительница, учредительница

ЛЕЯ — от ивритского слабая, усталая— жена праотца

Иакова; в советское время ЛИЗА, ЕЛИЗАВЕТА.

ЭТЯ — от персидского

ЭСТЕР — звезда, имя еврейки, жены

персидского царя, спасительницы евреев от истребления, героиня библейской

книги Эстер и праздника Пурим.

СИМА — от ивритского,

сын библейского Ноя — СИМ, СЕМ, либо сокращенная женская форма от

древнееврейского СЕРАФИМ — огни,

светочи, огненный ангел

ХАННА — от ивритского

ХАНА — красивая, приятная

БРОНЯ — от ивритского

БРАХА — благословение. ФЕНЯ —

от древнегреческого ФАИНА — сияющая

До нас не дошло

большинство имен II поколения в таком виде, в каком они записаны в

Метрических книгах. Как и в других семьях, в Большой семье детей называли

уменьшительно-ласкательными, легко произносимыми именами. По сути, это

были домашние клички, которыми их называли родственники и друзья,

товарищи по играм и школе. Эти имена-клички закрепились за ними на долгие

годы (Бася, Феня, Этя). А когда, повзрослев, выезжали из родного дома в

новые места жительства, особенно в большие города, они принимали

популярные имена нееврейского происхождения. Так, Шапсе стал Александром,

Лея — Лизой, Елизаветой; Юда — Юрой. Но в течение десятилетий при

семейных встречах, в письмах, воспоминаниях применялись детские и

юношеские имена.

Жены и мужья, вступившие

в брак с членами семьи Рускол и ставшие составной частью II поколения

Большой семьи, получили имена также в дореволюционные времена. Эти имена

носят такое же содержание, как и имена детей Абрама и Рахили Рускол.

ПОЛИНА (жена Исаака) —

от древнегреческого имени бога Солнца

и предсказаний Аполлона.

МОИСЕЙ (муж Баси) — от

ивритского великий наш, первый еврейский пророк.

АБА-МЕЕР (муж Славы) —

от ивритского отец, излучающий

свет, всевидящий.

ЛЕЙЗЕР (муж Брони) —

библейский ЛАЗАРЬ — божья помощь,

доброжелательный.

САРА (жена Александра) —

библейская САРРА — мать многих

людей, жена Авраама, праматерь еврейского народа.

ИВАН (муж Тани) — от

ивритского ИОАН — помилованный.

ВОЛЬФ (муж Розы) — от

немецкого и идиш ВОЛФ— волк.

ШУЛИМ (муж Лизы) — от

ивритского ШУЛИМ — морщины,

складки.

ФАИНА (жена Юрия) — от

древнегреческого сияющая.

ЛЕВ (муж Фени) — от

еврейского (идиш) ЛЕЙБ —лев.

МИХАИЛ (муж Эти) — от

ивритского МИКА-ЭЛЬ— равный,

подобный Богу.

Имена III поколения

Большой семьи можно разделить на две группы: первая — присвоение

происходило непосредственно после Октябрьской революции (1918—1923 гг.),

когда еврейские традиции еще сохранялись в значительной степени; вторая —

присвоение имен происходило в последующие годы (1924—1940), когда

произошел отказ от еврейских традиций.

Имена первой группы,

сохраняющие еврейскую традицию:

ДАНИЭЛЬ (родился в 1919

году) — от ивритского библейского судил

меня Бог, или Божий суд, пророк ДАНИЙЭЛЬ.

ИСААК (родился в 1918

году) — от ивритского библейского ЙИЦХАК — смеющийся.

ИОСИФ (родился в 1920

году) — от ивритского библейского ЙОСЭФ — Бог прибавит, увеличит; младший и самый любимый сын Иакова.

ДАВИД (родился в 1921

году) — от ивритского библейского ДАВИД —любимый, друг Бога.

РИВА (родилась в 1921

году) — от ивритского библейского РИВКА —упряжка.

ХУНА (родился в 1922

году) — по кличке палестинского еврейского ученого IV века н.э. (аморая)

ГУНА Бар-АББИИ.

МАРЬЯМ (родилась в 1923

году) — производное от ивритского МАРИАМ —горькая или оказывающая

сопротивление, имя сестры еврейского пророка Моисея.

После революции 1917

года был отменен царский указ, запрещающий евреям менять личные имена, с

1922 года прекращена регистрация новорожденных в религиозных учреждениях

и начата регистрация в государственных учреждениях; в обществе и семьях

широко внедрялась новая революционная идеология. Все это повлекло за

собой свободу выбора личных имен и даже их изменений у взрослых. Родители

стали давать детям интернациональные и доселе не принятые имена.

Появились имена Виктор, Людмила,

Лина, Анатолий, Мария Некоторые сильно идеологизированные родители,

главным образом коммунисты, дали новорожденным такие имена:

СТАЛИК — по имени вождя

И. В. Сталина (впоследствии носитель этого имени изменил его на

СТАНИСЛАВ).

РОЗАЛИНА — в честь

революционерки Розы Люксембург.

Появились имена в честь

известных исторических личностей: ЮЛИЙ (Юлий Цезарь), ЖАННА (Жанна

д'Арк), ВАЛЕРИЙ (Валерий Чкалов).

Среди мужей и жен III

поколения — непрямых потомков семьи Русколов — наблюдается большое

разнообразие личных имен, заимствованных у разных

народов: ДИЛЯРА

(татарское), ГАЛИНА (древнегреческое), ГЕРШ (еврейское), АДОЛЬФ

(германское), МАРГАРИТА (латинское), КИРА (древнегреческое), ВЛАДИМИР

(славянское), АРОН (древнееврейское), ТАТЬЯНА (латинское), ТАМАРА

(древнееврейское, от названия дерева Тамар

— смоковница),ЕЛЕНА (латинское).

В IV поколении —

разнообразие имен, но преобладают славянские и латинские: ВИКТОР — 3,

ОЛЬГА - 4, ТАТЬЯНА - 4, АЛЕКСАНДР - 6, НАТАЛЬЯ - 5, СЕРГЕЙ - 4, СВЕТЛАНА

- 3, ЕВГЕНИЙ - 3, АННА - 3, МИХАИЛ - 4, АНДРЕЙ - 4, ЕЛЕНА - 4, МАРИНА -

2, ИРИНА - 3, БОРИС -2, АЛЕКСЕЙ - 2, НИКОЛАЙ - 2, ВАЛЕНТИНА, ВЕРА, ВЛАДИМИР, РИММА, ИННА, ЛЮДМИЛА, АЛЛА, ВЯЧЕСЛАВ,

СНЕЖАНА, АЛЬБЕРТ, ИГОРЬ, ВАДИМ,

ЭЛИНА, ГАЛИНА, АРТЕМ,

КИРИЛЛ, ВЛАДИСЛАВ, ЮРИЙ.

В V поколении, как и в

предыдущем, большое разнообразие имен: НАТАЛЬЯ - 2, ЮЛИЯ - 4, АЛЕКСАНДРА

- 3, МАРИЯ - 2, МАКСИМ - 2, АНДРЕЙ - 2, ИЛЬЯ - 2, МАРИНА - 3, ОЛЬГА -2, ПЕТР,

АЛЕНА, ПОЛИНА, КИРИЛЛ, ВЕРОНИКА, КОНСТАНТИН, ЕЛЕНА, ИГОРЬ - 2, АНАТОЛИЙ,

ЕЛИЗАВЕТА, АЛЕКСЕЙ, АЛЕКСАНДР, ГЕОРГИЙ, МАРК, ВЛАДИМИР, ЯНА, АНАСТАСИЯ,

ЕКАТЕРИНА, ВАЛЕНТИНА, ЕВГЕНИЙ,

ЛЕЙЛА, ИНЕССА. Два имени — СИМОН и ФИБИ — принадлежат родившимся в США.

В VI поколении пока

только три представителя: ДМИТРИЙ, МАРИЯ и МЕТЬЮ, родившийся в США.

Глава VII

Биографии Большой семьи

|

|

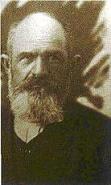

РУСКОЛ АБРАМ ИСААКОВИЧ. Родился в 1863 г. в

еврейской земледельческой колонии Большой Нагартав Херсонского уезда Херсонской

губернии. Потомственный земледелец в четвертом поколении. Старший сын в

многодетной семье. В раннем детстве учился в хедере, но остался

малограмотным. С юных лет работал в хозяйстве отца: пахал землю, косил

сено, ухаживал за лошадьми, волами, коровами и вырос физически крепким,

красивым молодым человеком, с густой шевелюрой черных волос и черными

бровями, подготовленным к самостоятельной сложной жизни хлебопашца. В

возрасте 23 года женился на красивой трудолюбивой девушке с соседней

улицы из многодетной семьи потомственных земледельцев — Рахили Наумовне

Зябко. И стали они жить в доме его родителей. А когда отец состарился,

все его хозяйство повел А. И. А оно, по тем временам, было немалым: 30

досягни пахотных и сенокосных земель, лошади, волы, коровы, овцы, куры,

сельскохозяйственный инвентарь — плуг, бороны, сеялка, косилка, арба для

перевозки сена и снопов скошенных полевых культур, сбруя для лошадей и

волов, повозка и др. Приходилось тяжко работать полный световой день

круглогодично, то в поле, то на току (гармане, как называли его

колонисты), то в конюшне и коровнике. Мечтал о сыновьях-помощниках, и на

радость А. И. родился сын, названный по имени дедушки Ицхаком (Исааком),

как принято по еврейской традиции. Потом одна за другой родились девочки

— Бася, Маня, Слава и Броня. Когда девочки подрастали, отец и мать

приучали их участвовать в разных хозяйственных работах. Особенно

«доставалось» физически более крепкой Славе. Просторный каменный дом,

полученный в наследство от отца, позволял разместиться разрастающейся

семье.

Несмотря на вечные заботы и

занятость, А. И. был человеком веселого нрава, любил выпить стакан вина и

сытно поесть. О его редкой физической силе в семье из поколения в поколение

передавались воспоминания-легенды. Вот три из них. Первая: ударом кулака

он сбил с ног лошадь, которая, ступив в лужу, обрызгала его новый сюртук;

вторая: выиграл спор с односельчанином, переместив мешки общим весом 22

пуда в один прием с повозки на прилавок, причем этот прилавок сломался от

такой тяжести. И еще одна легенда: придерживаясь неуклонно режима сна,

даже при гостях ровно в 22.00 задувал керосиновую лампу и уходил спать.

Вставал рано, с восходом солнца. Были и дни отдыха. Когда завершалась

уборка урожая с поля, он ездил в соседнее село Березнеговатое на осенние

ярмарки, где кое-что продавал из выработанного в своем хозяйстве (творог,

мясо, яйца, зерно) либо молодняк (бычки, телята, овцы).

В семье всегда отмечались

традиционные еврейские праздники — пасха (Пейсах), осенние — Новый Год

(Рош-а-шана) и Суккот (Сикес) —и зимний веселый праздник Ханука, когда

детям раздавали монеты.

|

|

|

. И. Рускол с сыновьями

Исааком и Александром, невесткой Полиной, дочерью Славой. 1917 год

|

|

|

|

Абрам и Рахиль Русколы в

кругу семьи. Слева направо: дочери Феня, Сима, Таня и её муж Иван Ильич

Николаев, дочь Роза, сын Александр. 1924 год

|

|

|

|

Абрам и Рахиль Русколы с

сыном Александром, его женой Сарой, дочерью Розой и ее мужем Вольфом

Ярославским. 1928 год

|

В эти праздники он посещал

синагогу. Однако, строго выполнять религиозные обычаи (ежедневные молитвы

и другие) он не мог в связи с необходимостью вести полевые работы с

учетом климатических условий южных степей.

А. И. пользовался уважением

не только в своей колонии, но и в соседних деревнях. С некоторыми

крестьянами-украинцами у него были дружественные отношения. Так, в 1905

г. во время еврейского погрома в колонии они защитили его семью от

издевательств и дом от ограбления.

К 50-ти годам у А. И. в

семье уже было 12 детей: З сына и 9 дочерей. Будучи преданным семьянином,

он продолжал трудиться, пока все дети не ушли из отцовского дома в

самостоятельную жизнь. В семье всегда было стремление, поддерживаемое

родителями, перебраться в город работать

и учиться. Поэтому ни один из троих сыновей не стал землепашцем, не пошел

по стопам отца. Постепенно покидали отцовский дом и девочки: старшие

выходили замуж и переезжали к мужьям в другие колонии, средние и младшие

уезжали в Одессу и другие города. Старший сын Исаак (Ицхак) учился в

Херсоне, учительствовал, а в советское время стал врачом. Средний сын

Александр (Шапса) участвовал в гражданской войне, затем выучился на

юриста. Младший сын Юрий (Юда) работал в Одессе, служил в Красной армии.

Невзгоды первой мировой и